「最近、歩くのが不安」「外出すると疲れやすい」「つまずきが増えてきた」ーそんな時に思い浮かぶのが「杖を使った方がいいのでは?」という選択肢です。

しかし、多くの方が「杖を使い始めると、かえって弱ってしまうのでは?」「どんな杖を選んだらよいのか分からない」といった不安や疑問を抱きます。そこで、今回は理学療法士が杖を使用するタイミングや選び方、正しい使い方について解説します。

○なぜ杖を使うのか 役割とメリット

杖は「歩けなくなった人のためのもの」と思われがちですが、本来は転倒を予防し、安全に移動するための補助具です。特に高齢になると、

- ・足腰の筋力低下

- ・バランス感覚の衰え

- ・関節の痛み

などが重なり、日常の移動に不安が生じます。杖を使うことで、

- 1. 体重を分散できる(膝や股関節の負担軽減)

- 2. 転倒リスクを下げる(バランスを補助)

- 3. 外出の安心感が高まる(活動範囲が広がる)

といったメリットがあります。

つまり、杖は「歩けなくなったから仕方なく使うもの」ではなく、「今の生活をより安全に続けるためのパートナー」と考えると良いでしょう。

○杖を使い始めるタイミング

「杖はいつから使えばよいのか?」という質問をよく受けます。ポイントは次の通りです。

- ・転びそうになった経験が増えてきたとき

- ・長距離を歩くと強い疲れや痛みが出るとき

- ・家族から見て歩き方が不安定に感じるとき

「まだ大丈夫」と思って転倒してからでは遅いのです。杖は、“予防的に”取り入れることが重要です。

○杖の種類と選び方

一口に杖といっても、さまざまな種類があります。

1. 一本杖(T字杖)

最も一般的。軽くて扱いやすい。歩行がある程度安定している方に適しています。

2. 多点杖(四点杖など)

接地面が広く、安定性が高い。片麻痺やバランスが不安定な方に向いています。

3. ロフストランドクラッチ(前腕支持型)

前腕で支えるタイプ。上肢にしっかり体重を預けられるので、下肢に障害がある場合に有効です。

選び方のポイントは、「自分の身体能力に合っているか」です。見た目や価格だけで決めず、理学療法士や専門スタッフに相談して選ぶことをお勧めします。

○杖の正しい高さと合わせ方の基準

杖が高すぎても低すぎても、かえって身体に負担がかかります。

適切な長さは、靴を履いて自然に立った状態で、腕を下ろした時の手首の高さが基準です。握った時に肘が軽く曲がる(15度程度)長さが理想です。

より具体的な目安として、以下の計算式も参考にしてください。

【簡易計算式】身長÷2+2~3cm

また、私たち理学療法士は、床から股関節にある大転子(太ももの付け根にある骨の出っ張り)までの長さを基準にすることが多いです。杖をついた時に肘が30度に曲がる角度が、体重を支えやすく理想的です。

○杖を持つ手はどちら?

痛みや弱さがある側と逆の手に持つのが基本です。

例えば右膝が痛い場合は、左手に杖を持ちます。そうすることで杖と反対側の脚で体重を分散でき、より安定して歩けます。

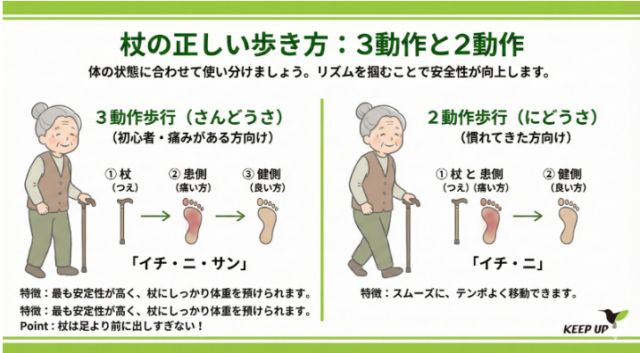

○杖の正しい歩き方:3動作と2動作

杖歩行では、身体の状態や習熟度に合わせて「3動作歩行」と「2動作歩行」を使い分けるのが基本です。このリズムをつかむことで、安全性が大きく向上します。

1. 3動作歩行(初心者、痛みがある方向け)

「杖→患側の足(痛い方)→健側の足(痛くない方)」の順で、三拍子のリズムを意識して歩きます。最も安定性が高く、杖にしっかり体重を傾けながら歩けます。杖は、患側の足よりも前に出過ぎないようにしましょう。

2. 2動作歩行(慣れてきた方向け)

「杖と患側の足を同時に→健側の足」の順で、二拍子のリズムで歩きます。歩行がスムーズになり、よりテンポよく移動できます。

○使用時の注意とポイント

1. 杖に頼りすぎない

杖はあくまで補助。体重をすべて預けすぎると、足腰の筋力低下を招きます。

2. 正しい歩行リズムを意識する

「杖 → 痛い脚 → 健康な脚」(3動作の場合)の順で出すのが基本です。

3. 屋外と屋内で使い分ける

外出用は滑りにくいゴム先のものを。室内では軽量の杖が便利です。

○家族ができるサポート

介護家族にとって大切なのは、杖を「恥ずかしいもの」と思わせないことです。

「杖を持ったから安心して外出できるね」と前向きな声かけをすることで、ご本人の意欲も高まります。

また、転倒リスクを減らすために、家庭内の環境整備(段差をなくす、滑りにくいマットにするなど)も合わせて行うことが重要です。

○杖の購入・レンタル、介護保険の利用

杖は安価なものもありますが、身体にあわないと転倒リスクが高まるため、専門家を通じて選ぶことを強く推奨します。介護保険認定の有無、状態の安定具合や利用期間などにより購入かレンタルを検討しましょう。

T字杖の一部を除く多点杖やロフストランドクラッチなど、特定の杖は介護保険の福祉用具貸与(レンタル)の対象となる場合があります。レンタルを利用する場合は、担当のケアマネージャーや福祉用具専門相談員に相談することで、ご本人の身体状況や住環境に合わせた最適な杖を提案してもらい、利用期間等を踏まえて検討しましょう。

◎杖は、より自由に生活する第一歩

杖の使用は「歩けなくなったサイン」ではなく、「これからも歩き続けるための工夫」です。

正しいタイミングで導入し、適切な種類・高さを選び、正しい使い方を守れば、転倒を防ぎ、生活の幅を広げることができます。

理学療法士としてお伝えしたいのは、「杖を持つことで活動をあきらめるのではなく、より自由に生活する第一歩になる」ということです。 ご自身やご家族の安心のために、「そろそろ杖を」と思った時が、実は最良の始めどきです。